Los escritores son gente rara, lo cual quiere decir que hay que aguantarles todas sus tonterías porque, en teoría, tienen una finalidad clara: no interrumpir su proceso creativo. Si eso implica levantarse a las tres de la mañana, escribir de pie frente a un atril o trabajar de vigilante en un hotel, pues bienvenido sea. Insistimos: el autor es un genio, ese es el método que ha escogido, y no vamos a interrumpirlo, pues ese cabeceo y esos ronquidos seguro que ocultan la inspiración para la enésima obra maestra, y los legos somos incapaces de entenderlo.

Son muchas las maneras que los escritores tienen de inspirarse, pero una de las más llamativas, sin duda, era la de Fredric Brown.

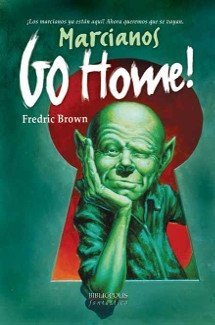

Brown detenta el honor de ser un maestro indiscutido en dos géneros no siempre bien delimitados aunque con unos fandoms bien diferenciados: la ciencia ficción y la novela policíaca. Aunque las idas y venidas entre géneros son frecuentes, y muchos escritores bordan ambos géneros cuando se adentran en ellos, es sumamente inhabitual que un autor sea considerado uno de los nombres de referencia del policíaco y de la ciencia ficción. El aficionado español actual tal vez no lo perciba así, ya que sus grandes obras policíacas están descatalogadas en su inmensa mayoría, mientras que sus obras de ciencia ficción, desde novelas capitales como Universo de locos y ¡Marcianos, largo de aquí! (o ¡Marciano, vete a casa! o ¡Marcianos, go home!, dependiendo de la edición) hasta sus relatos cortos (recopilados en Ven y enloquece y Luna de miel en el infierno) han sido reeditadas. Es una verdadera tragedia que novelones como La trampa fabulosa, La bestia dormida o La noche a través del espejo no se puedan encontrar en catálogo.

En todo caso, la trayectoria vital de Fredric Brown fue azarosa. Después de trabajar como corrector de pruebas y tipógrafo en una redacción de periódico, su delicada salud lo obligó a mudarse a Taos (Nuevo México), cuyo clima seco calmaba sus problemas respiratorios. Sin embargo, Brown incurría con demasiada frecuencia en los bloqueos creativos, agravados por su contumaz alcoholismo, que conjuraba de una manera poco provechosa para su salud: se pasaba las tardes en el bar del pueblo, donde, entre farra y farra, pergeñaba algunos de sus magistrales relatos cortos. No es difícil ver la huella del delirium tremens en historias como Pesadillas y Geezenstacks.

Pero el alcohol y el bar no siempre eran suficientes, y los plazos de entrega se le echaban encima. ¿Qué hacía Brown en esos casos? Pues, según cuenta su mujer, se dedicaba a hacer todo tipo de locuras, desde hacerle la vida imposible a su gato hasta agarrar el primer autobús de línea de la compañía Greyhound que pasara por Taos, dejarse llevar hasta donde la carretera lo condujese y, pertrechado siempre con su inhalador y por su botella de licor, pasar varios días recorriendo la geografía del Oeste de los Estados Unidos, observar, observar y observar a su alrededor y regresar, de manera casi infalible, con el argumento de una nueva obra maestra en la cabeza.

No podemos recomendarle este método a todo el mundo, pero es evidente que a Brown le funcionaba. Su extensa y brillante obra lo atestigua.

Autores relacionados:

Autores relacionados: Libros relacionados:

Libros relacionados: