Hacia finales del siglo pasado, la irrupción de nuevas publicaciones especializadas en fantasía, ciencia ficción y terror produjo algunas obras que se cuentan entre las más originales del género jamás publicadas en español. Esta pequeña edad de oro se tradujo en el surgimiento de algunos autores hoy plenamente consolidados, pero también de otros que prometían mucho y cayeron en el olvido. A lo largo de la década de 1990 se constató la existencia de una tendencia «cañí», de carácter claramente localista, que bebía de fuentes como la serie de las Tierras Vagas, de Enrique Lázaro, Los cuentos del Sabio Loco de Majadahonda, de Ignacio Romeo, y novelitas ye-yé como Viaje a un planeta wu-wei, de Gabriel Bermúdez Castillo, en la que la capital del mundo era una Toledo de apenas ochenta habitantes, y en la que se editaba un periódico llamado El Clarinazo Matinal y el Avisador Irregular de la Gran Región Europea. Todo este sustrato estalló en forma de nova con la publicación de un relato singular de César Mallorquí, El mensaje perdido. A orajabiá suncai e Gedeón Montoya, en el que un gitano del Sacromonte adquiría el don de la omnisciencia. Después de aquello se publicaron obras como Estado crepuscular, una de las primeras incursiones narrativas del hoy muy famoso Javier Negrete, que también jugaba con las connotaciones fantásticas más cañís de la España profunda.

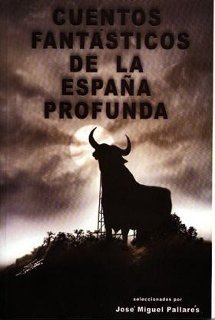

Por fuerza, todo este caldo de cultivo tuvo que traducirse en un movimiento que, de manera harto irónica, se dio en llamar de cachava y boina, por contraposición a la fantasía de espada y brujería (o a las películas de katana y gabardina). Fruto de estas inquietudes fue una antología absolutamente inencontrable hoy en día y que, pese a ser bastante irregular y haber quedado superada por el tiempo, conserva no obstante cierto valor histórico y literario, más allá del de mera curiosidad: Cuentos españoles de la España profunda, editada por José Miguel Pallarés. En ella se citaban los autores más destacados de aquel subgénero, desde José María Faraldo hasta Eugenio Sánchez, pasando por Ramón Muñoz, Elia Barceló, Javier Cuevas y Daniel Mares. Después de aquella antología parecía como si el subgénero fuera a hacer fortuna y consolidarse, pero nada más lejos de la realidad: apenas si consiguió despegar, y las publicaciones de género fantástico con componente castizo quedaron muy atenuadas, tal vez por la globalización del cambio de milenio y las posibilidades comerciales, hasta entonces inéditas, que empezaron a acompañar al género. Así pues, novelas como El enfrentamiento, de Elia Barceló, se quedaron en hitos excepcionales, y la corriente de la cachava y boina fue diluyéndose, cultivada, si acaso, por algún autor (casi siempre aragonés) como Óscar Bribián, Roberto Malo o Carlos Martínez Córdoba, pero en todo caso nada que justificase una segunda parte de la antología fundacional. El peso del género basculó hacia el terror y la ciencia ficción distópica, y de este modo las apariciones de la España rural en el género fantástico pasaron a convertirse en algo meramente decorativo, en vez de plantearse como parte de la premisa argumental. Las únicas excepciones de fuste ya no eran novelas de cachava y boina, sino obras de género fantástico en las que la España profunda formaba parte de la razón de ser de la novela, pero sin elementos exóticos o chuscos. ¿Ejemplos? Fin, de David Monteagudo, o Cenital, de Emilio Bueso. Resultaban impensables si no se ambientaban en la España profunda, pero estaba claro que no eran fantasía centrada en elementos tradicionales o cañís.

Y así fue como murió, sin haber llegado a nacer del todo, lo que podría haber sido un subgénero propio y distintivo, a la manera de las piernas amputadas que se entierran en Las sombras peregrinas, de Ramón Muñoz. Y así fue, también, como la única referencia válida de la cachava y boina española, después de tantos años, es una película inmortal y atemporal: Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda.

Autores relacionados:

Autores relacionados: Libros relacionados:

Libros relacionados: