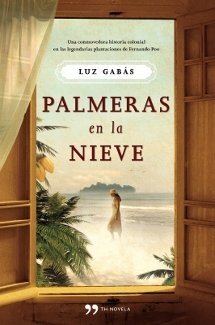

Puede que a nadie le extrañe el hecho de que dos de los best-sellers españoles de las últimas temporadas sean El tiempo entre costuras, de María Dueñas (amor y espionaje en el Marruecos colonial), y Palmeras en la nieve, de Luz Gabás (amor y plantaciones de cacao en la isla de Fernando Poo): al fin y al cabo, tratan acerca de nuestro no tan glorioso pasado colonial, y ya se sabe, al lector le molan las tramas amorosas ambientadas en escenarios lo suficientemente exóticos como para dar la rienda suelta a la imaginación y el espíritu aventurero, pero lo suficientemente cercanos como para jugar la carta sentimental, el pues yo tenía un abuelo que también estuvo allí. Tampoco le extrañará a nadie saber que ambas van a ser adaptadas al formato audiovisual por Antena 3, la primera en forma de serie, y la segunda en forma de película. A fin de cuentas, el revival histórico que nos invade las convierte en productos idóneos para ser disfrutados por el gran público desde las butacas de sus casas o de su sala de cine.

Bueno, pues si a nadie le extraña que dos novelas con temática colonial triunfen de tres años para acá, ¿nos pueden decir por qué se escriben tan pocas? No es infrecuente leer novelas españolas ambientadas durante la colonización española en América, pero ¿qué pasa con África? Aaamigos, ahí la cosa cambia, y cierto es que estudiosos como Antonio Carrasco González han conseguido elaborar un censo impresionante de obras con esta temática (Historia de la novela colonial hispano-africana), pero no hace falta ser un lince para entender qué es lo que pasa: las novelas coloniales dejaron de interesarnos hará unos cuarenta años. En 1975, para ser exactos. ¿Complejo de culpa? ¿Vergüenza histórica por una pérdida de imperio colonial tan falta de épica como de escrúpulos morales? ¿Mero desconocimiento? De todo un poco.

El caso es que no siempre fue así. Desde que Pedro Antonio de Alarcón cubriera la guerra de 1859 (sí, la de las batallas de Wad-Ras, Tetuán y los leones del Congreso) y vertiera la experiencia bajo el título de Diario de un testigo de la guerra de África, la aventura colonial española en Marruecos ha sido objeto de numerosas y muy buenas obras, tanto literarias como ensayísticas. Ya en el siglo XX, con África convertida en nuestro único continente con colonias tras la pérdida de Cuba y las Filipinas en las guerras de 1898, las sucesivas guerras libradas en el protectorado de Marruecos nos costaron, de manera sucesiva, una revuelta de reservistas que desembocó en la Semana Trágica de 1909, un desastre como el de Annual que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera en 1923, y una cúpula militar que había recibido ascensos por encima de sus posibilidades y nos condujo a una guerra civil en 1936. Y muchos franquistas de viejo cuño deben de estar dando gracias, casi cuarenta años después, por el hecho de que la Marcha Verde y el sálvese quien pueda en que se convirtió la descolonización del Sahara en 1975 no desembocaran en una Revolución de los Claveles, similar a la que había dignificado la historia de Portugal un año antes. Como para no querer correr un tupido velo, ¿eh? Por cada libro autocomplaciente del tipo Raza, de Jaime de Andrade (o Francisco Franco, como prefieran ustedes), que nos ofrecía una visión épica y edulcorada del conflicto, tenemos tres novelas descarnadas que nos lo presentan como la carnicería que fue: El blocao, de Guillermo de Torre (1928), Imán, de Ramón J. Sender (1930) o La ruta, el segundo volumen de la trilogía La forja de un rebelde, de Arturo Barea (1941-1944). Mientras Rick Blaine (veterano de las Brigadas Internacionales) suspiraba por Ilsa en Casablanca, Paul Bowles fijaba su residencia en Tánger y escribía El cielo protector, y William Burroughs se inspiraba en esa misma ciudad para componer los pasajes más incomprensibles de El almuerzo desnudo, nosotros pasábamos ampliamente de un territorio, el Protectorado de Marruecos, que, no lo olvidemos, fue español hasta 1956. Solo en fechas recientes, gracias a la ya citada El tiempo entre costuras, de María Dueñas, o Cuando leas esta carta, de Vicente Gramaje (o novelas juveniles como Raisuni, de David López, o Morirás en Chafarinas, de Fernando Lalana) se ha recuperado la memoria de una época y un escenario que, insisto, parece que están proscritos, o nos causan una profunda vergüenza. Eso sí, todos sabemos dónde está el islote de Perejil.

Autores relacionados:

Autores relacionados: Libros relacionados:

Libros relacionados: