Uno de los grandes clásicos del mes de octubre es el Premio Nobel de Literatura. Como todos los años, se desatan las cábalas, se elaboran las quinielas, suenan los nombres de rigor y se llega a la conclusión de que Bob Dylan está entre los favoritos. Entonces, como todos los años, vuelan los argumentos a favor y en contra, unos opinan que es el poeta más influyente del siglo XX (hecho relativamente fácil de demostrar) y otros lo tildan de simple músico y otras lindezas por el estilo.

Pues no sé qué decirles. Crecí en un piso cuyas estanterías albergaban los dos volúmenes de canciones y poemas de Bob Dylan, editados por Visor allá por 1971 y compartiendo espacio y colección con Blas de Otero, Arthur Rimbaud o Paul Eluard. Es decir, tuve acceso al Dylan de papel antes que al de vinilo: mis hermanos mayores eran más de los Stones, los Doors y, por supuesto, Patti Smith. Por algún motivo, siempre lo consideré literato a la par que músico e intérprete. No creo que la Academia Sueca se equivocase si le concediera el Nobel de Literatura, del mismo modo que me pareció un tremendo acierto el Premio Príncipe de Asturias de las Letras a Leonard Cohen.

Pero bueno, yo es que soy friki y rarito, y mi concepto de literatura engloba a Bob Dylan, Alan Moore o Rafael Azcona. No entiendo la polémica acerca de la conveniencia o no de darle un premio literario a un señor que ha escrito tantas o más páginas de buena poesía que otros galardonados con el Nobel.

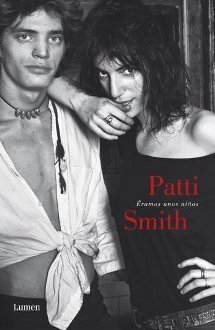

Tampoco entiendo que alguien pusiera el grito en el cielo cuando le concedieron el National Book Award a Patti Smith por Éramos unos niños, la fascinante historia de su relación con Robert Mapplethorpe. La autora de la mejor primera estrofa de primera canción de disco de debut de toda la historia del rock (Jesús murió por los pecados de alguien / pero no por los míos) retrata con pasión al artista postadolescente y todo el ambiente neoyorquino de los años setenta. Es, al mismo tiempo, una biografía (la de Mapplethorpe), una autobiografía (la de Patti Smith) y un libro de historia de la cultura popular.

Menos lograda desde el punto de vista literario, pero no por ello menos disfrutable, es I am Ozzy, el libro de memorias de Ozzy Osbourne, que básicamente escribió Chris Ayres a partir de las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron en la fase de preparación del libro. Muy metido en su personaje, Ozzy da muestras de ser un auténtico cachondo mental, y no puedes dejar de reírte a mandíbula mientras relata su paso por la escuela, siempre a un tris de caer en la delincuencia juvenil (puro Richard Lester, créanme), las alucinantes sinergias creadas con la hija del dueño de su discográfica (y futura segunda esposa) o el famoso episodio de la cabeza del murciélago arrancada de cuajo durante un concierto. Pero también nos arranca las lágrimas cuando refiere el accidente que le costó la vida a su guitarrista, o nos hace reflexionar sobre el precio de la fama cuando detalla los pormenores de Los Osbourne, el reality show de la MTV al que debemos engendros como Jersey Shore, Embarazada a los dieciséis o Mario y Alaska. El subtítulo Confieso que he bebido es, más que una licencia poética del (impecable) traductor Pablo Álvarez, una auténtica declaración de intenciones.

Pero claro, pensarán ustedes que las estrellas del rock son incapaces de escribir sin contar batallitas de sus años dorados. En absoluto: cuando se ponen, pueden escribir novelas más que estimables, como Y el asno vio al ángel, de Nick Cave, es un american gothic a lo Las colinas tienen ojos que no tiene desperdicio.

Autores relacionados:

Autores relacionados: Libros relacionados:

Libros relacionados: