Si hay en Europa un lugar en el que el cómic tiene una consideración especial y es tratado con el respeto que merece, equiparándolo al resto de la producción editorial, ese es el mercado francófono, especialmente Francia y Bélgica. Allí el cómic no es considerado un producto para adolescentes y niños, como parece suceder en otras partes del continente, pese a los evidentes avances gracias a novelas gráficas (esencialmente británicas y estadounidenses) que han dado el salto a los puestos de superventas de las librerías no por méritos propios, sino tras ser llevadas al cine, o al boom del cómic japonés. En Francia, el cómic representa aproximadamente el 10% de la producción editorial, lo que da una idea aproximada de su importancia. Su prestigio también es evidente: en Francia se dice del cómic que es le neuvième art, “el noveno arte”. Sobra hacer más comentarios al respecto.

Más allá de los orígenes medievales de la ilustración francesa, el verdadero inicio fueron las caricaturas políticas de principios del siglo XIX, pioneras en todo el mundo. Hoy día no concebimos un diario de información general que no incluya una serie de viñetas que retraten, de forma más o menos humorística, los temas más destacados del día. Pues bien, al César lo que es del César: es un invento francés que se popularizó rápidamente por todo Occidente gracias a su evidente utilidad.

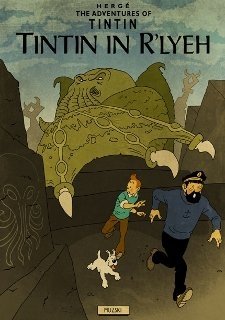

El cómic francés no adoptó los globos de diálogo en fechas tan tempranas como el estadounidense, y no sería hasta los años 20 cuando se popularizara este artificio narrativo. Fueron precisamente dos historietistas belgas, Alain Sant-Ogan (con su serie Zig et Puce) y Hergé (con el inefable Tintín) los primeros en utilizarlas con éxito. A la vista están sus resultados: aunque fuera del mercado francófono Zig et Puce no es demasiado conocido, Tintín, en cambio, se ha convertido en un referente cultural europeo de primera magnitud. Su reciente paso al cine no hará sino aumentar su leyenda, y seguramente le supondrá el salto definitivo a las estanterías de todo el mundo: porque, si algo hay que decir en contra de la bande dessinée es que, al contrario que el cómic estadounidense y el japonés, que se han exportado al resto del mundo con éxito, el cómic franco-belga, tal vez por sus características netamente europeas o por la importancia que el diálogo tiene en contraposición a la imagen, no ha sabido venderse igual de bien fuera del continente. Al respecto, el aclamado Jean Giraud (creador de, entre otros, El teniente Blueberry, y cuya influencia en cine y televisión ha sido notable) dijo: “el manga llega a Europa, pero el cómic europeo no va a Japón”. Tiene razón Giraud en quejarse, pero no parece probable que este salto vaya a producirse jamás: el cómic japonés prima la imagen sobre el diálogo, pues es un cómic basado en la inmediatez, el consumo rápido, nada que ver con lo que encontramos en el mercado francófono. ¿Cómo podría triunfar en Japón, por ejemplo, cualquiera de las obras de la iraní Marjane Satrapi? Tampoco es popular allí el cómic estadounidense más alejado de los convencionales superhéroes: volúmenes como Maus, de Art Spiegelman, desafían claramente la forma que los nipones tienen de entender el cómic. Sin embargo, el manga sí puede (y, de hecho, lo hace) triunfar en cualquier rincón del mundo: su consumo rápido es totalmente asumible por las nuevas generaciones de europeos y americanos de ambos hemisferios.

Es imposible hablar del cómic franco-belga y, tras mencionar a Tintín y a Hergé, no hacer lo propio con el Asterix de Goscinny y Uderzo, Spirou y Fantasio, Lucky Luke, Los Pitufos, Iznogud o El Corto Maltés, del italiano Hugo Pratt, todos nombres ya legendarios, ya no sólo de la bande dessinée, sino del cómic en general.

Autores relacionados:

Autores relacionados: Libros relacionados:

Libros relacionados: