Afganistán es uno de los países más complejos del mundo, y también uno de los grandes campos de batalla de los últimos cien años. Durante la Primera Guerra Mundial, y pese a que parte de la élite política del país deseaba ayudar a los turcos (aliados de las potencias centrales, el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Alemán), Afganistán se mantuvo neutral, recibiendo la promesa de las autoridades británicas de recibir la independencia tras el fin de la guerra. La promesa no se cumplió, atacando entonces Afganistán a la India británica, y consiguiendo finalmente la ansiada emancipación de la metrópoli. Se cumplen ahora justo noventa años de aquella fecha.

La independencia conllevó la subida al poder de Amanollah, que en 1923 cambió su título de emir por el de rey. Al igual que otros dirigentes de países musulmanes estaban haciendo en otras partes del mundo (por ejemplo en Turquía y en la vecina Irán), Amanollah inició una serie de reformas, apoyadas por la Unión Soviética, que desgraciadamente eran de difícil implantación en una nación en la que la religión y los consejos tribales tenían un poder difícil de manejar por cualquier gobierno centralista de corte occidental. Revueltas tribales hicieron caer al rey, y después de una serie de nuevos monarcas, sucesivamente asesinados, la monarquía se asentó de la mano de Zahir Shah, que gobernó durante cuarenta años, hasta que en 1973 se proclamó una república apoyada por la URSS. Para entonces, y con ayuda soviética (aunque Afganistán, durante los inicios de la Guerra Fría, no se había alineado de manera oficial con ninguno de los dos bloques de poder), ya se habían acometido con relativo éxito reformas de gran calado, en especial la integración de la mujer en el mundo laboral y un nuevo sistema educativo. Sin embargo, nuevas revueltas de los consejos tribales, apoyados por los extremistas religiosos, motivaron la intervención militar soviética en el país, conflicto que motivó una reacción internacional adversa parecida a la que EE.UU. había soportado durante dos décadas en relación a Vietnam.

Tras el fin de la ocupación soviética, a finales de los años 80, el país siguió siendo un polvorín, dividido por las luchas entre reformistas, talibanes, y grupos guerrilleros de diferentes etnias y confesiones religiosas. Los integristas, apoyados por influyentes señores de la guerra, se hicieron con un poder para el que habían sido entrenados a conciencia por los Estados Unidos y sus agencias de espionaje, que de forma soterrada los habían formado y armado para combatir al gobierno comunista y a los soviéticos. Así, en 1996 los talibanes llegaron al poder, suprimieron todas las conquistas sociales de la monarquía y la república, y volvieron a imponer la Sharia como ley suprema del país, aunque llevándola a extremos nunca vistos en ninguna otra parte del mundo musulmán. Las grandes damnificadas fueron las mujeres, sometidas a una represión brutal que, en la práctica, las convirtió en invisibles para el resto del mundo.

Tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001, y pese a que el régimen talibán llegó al poder gracias al apoyo estadounidense, EE.UU. lideró una fuerza de ocupación de Afganistán, acusando al gobierno extremista de ser co-responsable de los asesinatos ejecutados por el grupo al-Qaeda. Los talibanes fueron rápidamente derrocados del poder, pero en la práctica aún hoy dominan extensas zonas del territorio del país. Otras zonas, en cambio, son controladas totalmente por líderes tribales y reyezuelos locales de diversas etnias, que se niegan a reconocer al actual gobierno establecido en Kabul.

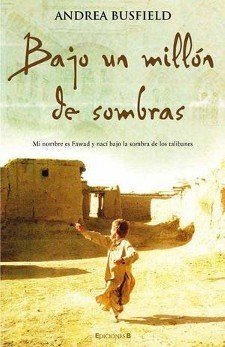

Ahora ve la luz la novela “Bajo un millón de sombras”, de la periodista británica Andrea Busfield, relatando la historia reciente del país que la cautivó durante tres años a través de Fawad, el niño protagonista de su novela. Él, en contacto con Occidente, será el testigo de todas las diferencias culturales entre un país, el suyo, ensangrentado por guerras intestinas, y los europeos y norteamericanos que financiaron dichas guerras.

Autores relacionados:

Autores relacionados: Libros relacionados:

Libros relacionados: