Uno de mis libros favoritos es El ladrón de cuerpos, de Anne Rice. Antes de que os llevéis las manos a la cabeza, en un claro concierto de gritos, haré una aclaración: es uno de mis libros favoritos, entendiendo “libro” como una entidad única física de tapa dura, más de doscientas páginas y papel ahuesado. Y es que no me refiero a la obra de Anne Rice en sí, poco disfrutable a partir de mis quince años, sino al libro en concreto que ha pasado por mis manos y por las de muchas otras personas.

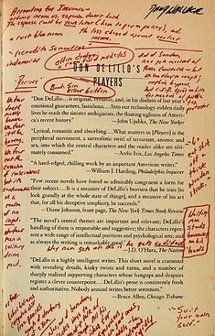

Ahí radica, precisamente, mi amor por la obra. Con El ladrón de cuerpos hice algo que he hecho pocas veces con un libro. Aparte de invertir mi paga juvenil de varias semanas en un libro de tapa dura y papel deliciosamente poroso, me decidí a hacer algo que me parecía, hasta entonces, pecado: me decidí a escribir en el libro. Y no sólo tenía mi propia marginalia, mis notas en márgenes a lápiz, sino que me dediqué a prestar el libro a la mayor cantidad de personas posible, y a animarles a que ellos mismos también incluyeran pensamientos e impresiones, a lápiz (o incluso, ¡herejía!, a bolígrafo), del libro. Pretendía crear una especie de obra coral, donde la voz del autor era sólo una más en una masa tremenda de pequeños autores/lectores que se sintieran libres de comentar, a su juicio y libertad, lo que se les viniera a la cabeza respecto a la obra en sí. El resultado fue un libro único, maravilloso, donde yo leía no sólo una crónica vampírica, sino una crónica de lectores, un poco como una edición crítica, sin tanta pedantería y datos extravagantes y con más sinceridad e improvisación.

Es posible que algunos bibliófilos se vean reconocidos con esta anécdota: es posible que ellos también tengan libros maltrechos y violados donde figure la letra ajena; también es posible que algunos se sientan insultados; quiénes somos nosotros, después de todo, para mancillar la pureza del libro. Pero ésta debe de ser una práctica más extendida de lo que creemos, ya que muchos lectores electrónicos tratan de imitarla: ofrecen la posibilidad de anotar, de crear contenidos extra para lo que leemos. Sin embargo, hasta que consigan imitar a la perfección la sensación física de tomar el lápiz entre los dedos y deslizarlo, a tropiezos, sobre el desigual papel, nos sentiremos como cada vez que hemos de usar un lápiz electrónico sobre una pantalla: inseguros, temerosos de que nuestra firma no sea reconocible. Aunque hablamos siempre del fetichismo del libro tradicional, del olor y la textura del papel frente a lo antiséptico de la opción electrónica, me temo que éste es uno de los aspectos donde el hiperenlace es nuestro aliado: imaginad un libro donde podríamos hacer aparecer notas de otros lectores, de críticos profesionales o incluso del propio autor. Es innegable que la conexión a internet podría hacer del e-book un sustrato para miles de niveles de información, de la misma manera que es innegable que nos agarramos, con una nostalgia casi enfermiza, a una hermosa noción de libro táctil, realizado en imperfecto papel, maleable tinta y tangibles hilos de costura, en un surco intermedio entre una generación pasada, abrazada a la época pre-informática y una generación futura donde los libros, posiblemente, sean tan inútiles y extraños como para nosotros son los códices medievales: hermosos pero frágiles, sensuales recuerdos del pasado.